Umgang mit Maschinen

1. Typische und häufige Gefahren und Einwirkungen bei der Bedienung von Maschinen

Für den sicheren Umgang mit Maschinen ist es von besonderer Bedeutung, dass die Beschäftigten über die Bedienung, die Gefahren und Einwirkungen sowie Schutzmaßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen werden:

- durch das Zeitarbeitsunternehmen,

- zusätzlich durch den Kundenbetrieb am Arbeitsplatz an den dort eingesetzten Maschinen und Geräten.

Maschinen besitzen Stoß- oder Schneidstellen. An bewegten Teilen können Beschäftigte gequetscht oder eingezogen werden. Außerdem können Gegenstände aus Maschinen herausgeschleudert werden oder auf Beschäftigte herabstürzen.

Darüber hinaus sind die bedienenden Personen durch von Maschinen verursachten Lärm, Vibrationen, Kälte oder Hitze gefährdet. Diese Gefährdungen können auch die Beschäftigten betreffen, die nicht unmittelbar an den Maschinen arbeiten.

Gase, Dämpfe, Stäube, Rauche und Flüssigkeiten, welche sich in Maschinen befinden oder entwickeln, können - teilweise unter großem Druck und Hitze - austreten.

Gefährdungen

2. Allgemeine Grundsätze

Beschäftigte dürfen nur an Maschinen arbeiten, wenn sie für die Tätigkeit beauftragt und unterwiesen wurden. Arbeiten an Maschinen, an denen sie nicht unterwiesen wurden, bergen die Gefahr, dass sich die bedienenden Personen durch Unkenntnis verletzen oder Maschinen oder Produkte zerstört werden.

Folgende allgemeine Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen sind an Maschinen notwendig:

- Maschinen dürfen von den Beschäftigten nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Das heißt, Beschäftigte dürfen diese nur gemäß der Betriebsanweisung und der Unterweisung im Kundenunternehmen verwenden.

- Sind Maschinen defekt oder funktionieren sie nicht wie erwartet, darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden, bzw. muss sie bei Gefahr sofort gestoppt werden. In diesem Fall muss der oder die Vorgesetzte im Kundenbetrieb sofort über die Störung benachrichtigt werden. Beschäftigte dürfen Störungen nur dann selbst beseitigen, wenn sie dafür vom Kundenbetrieb speziell unterwiesen wurden. In allen anderen Fällen dürfen nur die Fachkräfte vor Ort die Störung beseitigen.

- Sind Schutzeinrichtungen, wie z. B. Abdeckungen, Reißleinen, Zweihandschaltungen, Lichtschranken o. Ä. defekt oder demontiert, darf die Maschine nicht benutzt werden. Geht eine Schutzeinrichtung bei laufender Maschine kaputt, muss die Maschine sofort gestoppt und instand gesetzt werden.

- Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten und unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten an Maschinen ist es für die Sicherheit des Personals besonders wichtig, dass die Maschinen vollständig abgeschaltet und z. B. mit einem Schloss gegen das Wiedereinschalten gesichert sind. Werden Maschinen während der Wartung oder Reparatur eingeschaltet oder diese Arbeiten an einer laufenden Maschine durchgeführt, kann dies zu schwersten oder tödlichen Verletzungen führen.

- Je nach Einsatz sind besondere persönliche Schutzmaßnahmen notwendig. Dazu gehören u. a. das Ablegen von Schmuck, Tragen eng anliegender Kleidung, Persönlicher Schutzausrüstung oder das Tragen eines Haarnetzes (niemals lange Haare, Pferdeschwanz oder Zopf offen tragen, da hier die Gefahr besteht, dass das gesamte Haar ausgerissen wird, und sehr häufig schwere Kopfverletzungen die Folge sind!)

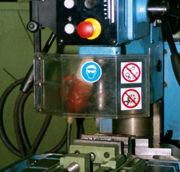

3. Oft verwendete Schutzeinrichtungen an Maschinen

Schutzeinrichtungen werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt:

- Trennende Schutzeinrichtungen: Diese trennen Beschäftigte von der Gefahr, z. B. durch Abdeckung, Verkleidung, Schutzgitter, Umzäunung, Abstandhalter. Die Schutzeinrichtungen können zusätzlich mit einem Endschalter (z. B. Verriegelungseinrichtungen) abgesichert sein.

- Ortsbindende Schutzeinrichtungen: Hier können die Beschäftigten die Maschine nur von einem bestimmten, ungefährlichen Standort aus bedienen. Dies sind z. B. Schaltmatten, auf denen die Beschäftigten stehen müssen oder Zweihandschaltungen. Es gibt auch Zustimmungsschaltungen (Tippschalter) bei der Zusammenarbeit mehrerer Beschäftigter, bei der alle Beschäftigten vor dem Betätigen der Maschine deren Start bestätigen müssen. Diese Schutzeinrichtungen schützen allerdings nur die Beschäftigten, die für die Maschinenbedienung eingesetzt sind.

- Abweisende Schutzeinrichtungen: Diese trennen die Beschäftigten direkt an der Gefahrstelle von der Gefahr, z. B. Schutzbleche oder Schutzabdeckungen an Rollen gegen Einziehen.

- Schutzeinrichtungen, die bei Annäherung auslösen: Diese schalten die Maschine ab, sobald sich eine Person der Gefahrstelle nähert, z. B. Lichtschranken und Lichtgitter, Reißleinen, Fußmatten, Schaltleisten und Schaltpuffer, Ultraschalldetektoren, Laserscanner

- Darüber hinaus muss jede ortsfeste Maschine mit einem Not-Aus-Schalter oder Not-Halt-Schalter ausgestattet sein, durch den sie schnellstmöglich stillgesetzt werden kann. Not-Aus-Schalter haben unterschiedliche Formen, z. B. Pilzknopf oder Reißleine. Not-Aus-Schalter sind immer durch rote Farbe auf gelbem Untergrund gekennzeichnet.

- Eigensichere Werkzeuge sind konstruktiv so gestaltet, dass die üblicherweise bestehenden Gefährdungen vermieden werden. Beispielsweise sind eigensichere Werkzeuge an Pressen so ausgeführt, dass alle Zwischenräume zwischen bewegtem Werkzeug und Maschinenteilen so klein sind, dass ein Quetschen nicht mehr möglich ist.